Le procès de Nuremberg, tenu après la Seconde Guerre mondiale, fut bien plus qu’un simple jugement de criminels de guerre. Il constitua un tournant fondamental dans l’histoire du droit international, de la justice et de la mémoire collective mondiale.

En traduisant les principaux responsables nazis devant un tribunal, les Alliés ont posé les bases d’une justice universelle, refusant l’impunité pour les crimes contre l’humanité.

Le contexte historique du procès de Nuremberg

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier découvrait avec horreur l’ampleur des crimes nazis : les camps d’extermination, les massacres de civils, les tortures, les expérimentations médicales.

« Pour la première fois, les vainqueurs jugèrent les vaincus non pour s’être rebellés, mais pour les souffrances infligées à l’humanité »

Les Alliés, bien décidés à ne pas répéter les erreurs commises après la Première Guerre mondiale, choisirent de traduire les coupables en justice au lieu de se contenter de sanctions politiques ou militaires.

L’idée d’un procès était révolutionnaire pour l’époque. Jamais auparavant des dirigeants d’un pays vaincu n’avaient été jugés de manière aussi systématique pour des crimes internationaux.

Objectifs du procès

Les objectifs poursuivis par les Alliés étaient multiples :

- Établir les responsabilités individuelles des dirigeants nazis.

- Offrir une justice équitable aux victimes de la barbarie nazie.

- Créer un précédent juridique international.

- Dissuader les futurs dirigeants de commettre des atrocités similaires.

Le lieu du procès fut symboliquement choisi : Nuremberg, berceau du nazisme, où Hitler avait organisé ses grands rassemblements, devint le théâtre de la chute de ses plus fidèles lieutenants.

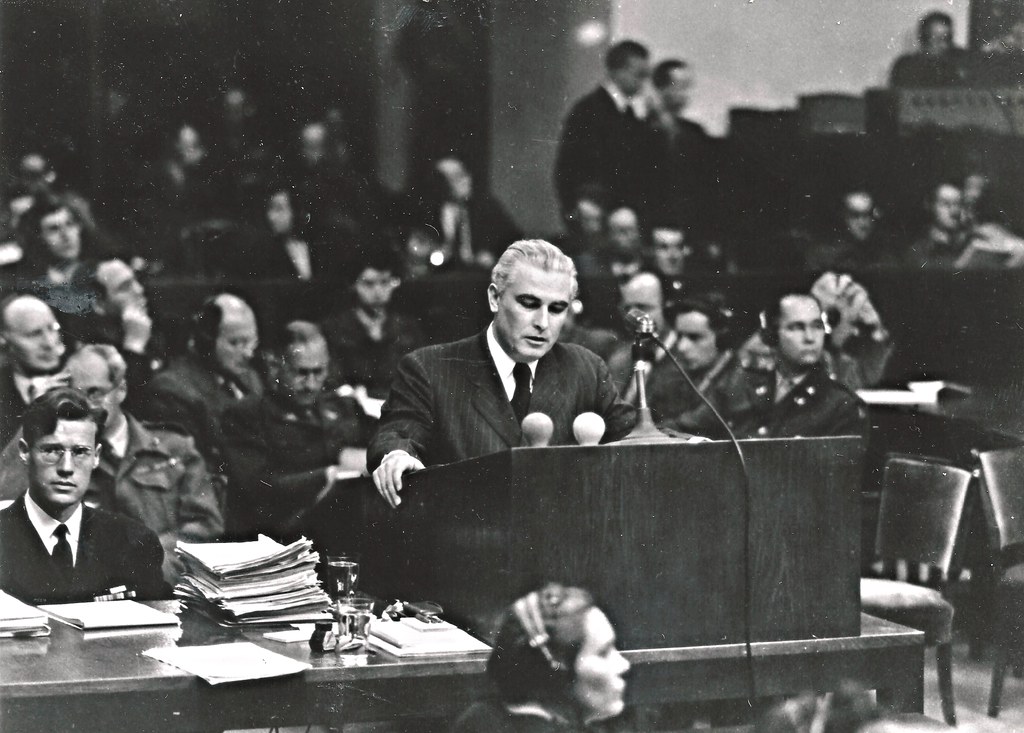

Une organisation sans précédent

Le procès s’est ouvert le 20 novembre 1945 et a duré jusqu’au 1er octobre 1946. 24 hauts responsables nazis furent initialement inculpés, bien que certains ne soient jamais jugés en raison de suicides ou d’état de santé.

Ce procès fut conduit par le Tribunal militaire international (TMI), composé de juges issus des quatre grandes puissances alliées : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union soviétique et la France.

« C’est une tentative sans précédent de faire répondre les puissants devant un tribunal, dans une cour de justice, plutôt que sur le champ de bataille »

Une logistique colossale

Pour mettre en place le procès, il fallut :

- Rassembler des milliers de documents issus de l’administration nazie.

- Traduire en quatre langues toutes les interventions (anglais, français, russe, allemand).

- Organiser un tribunal fonctionnel dans une ville partiellement détruite par les bombardements.

- Garantir des droits aux accusés, avec avocats de la défense, droit de réponse, contre-interrogatoire.

Ce processus permit à la justice de se distinguer de la vengeance. Le TMI ne fut pas un instrument de propagande, mais un vrai tribunal où les preuves furent examinées avec rigueur.

Les principaux accusés et chefs d’accusation

Les figures centrales du Troisième Reich étaient sur le banc des accusés : Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Albert Speer, Wilhelm Keitel, entre autres. Adolf Hitler, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler s’étaient suicidés avant leur capture.

Quatre chefs d’accusation furent retenus :

- Complot en vue de commettre des crimes internationaux.

- Crimes contre la paix, c’est-à-dire l’agression non justifiée de nations souveraines.

- Crimes de guerre, incluant les traitements inhumains des prisonniers, le pillage et les destructions.

- Crimes contre l’humanité, notion nouvelle englobant les persécutions raciales, la déportation, les exterminations.

« Les hommes peuvent faire la guerre, mais ils doivent savoir qu’ils auront à rendre des comptes »

Des débats juridiques complexes

Le procès de Nuremberg fut aussi un laboratoire juridique. De nombreuses questions nouvelles se posèrent : pouvait-on juger des faits qui n’étaient pas encore considérés comme crimes au moment où ils furent commis ?

Les responsables pouvaient-ils invoquer l’obéissance aux ordres comme justification ?

La défense des accusés

Les accusés adoptèrent plusieurs stratégies de défense :

- Nier les faits.

- Minimiser leur rôle personnel.

- Invoquer l’obéissance à l’autorité.

- Remettre en cause la légitimité du tribunal.

« Ce tribunal n’a pas été constitué par une autorité neutre, mais par les vainqueurs eux-mêmes », affirma Göring, tentant de délégitimer l’accusation.

Cependant, ces arguments furent largement rejetés. Le tribunal établit que la responsabilité individuelle ne pouvait être effacée par l’obéissance à un pouvoir supérieur. Cette affirmation allait devenir une pierre angulaire du droit pénal international.

Verdicts et condamnations

Le 1er octobre 1946, les juges rendirent leur verdict. 12 des accusés furent condamnés à mort par pendaison, 3 à la prison à vie, 4 à des peines de prison plus courtes, et 3 furent acquittés.

Les peines furent exécutées avec une grande solennité. « Ce ne sont pas seulement des hommes que nous avons jugés, mais un système, une idéologie de haine », nota le juge français Donnedieu de Vabres.

Parmi les condamnés :

- Hermann Göring, condamné à mort, se suicida la veille de son exécution.

- Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, pendu.

- Albert Speer, ministre de l’Armement, échappa à la peine capitale en reconnaissant sa responsabilité et fut condamné à 20 ans de prison.

Les conséquences du procès

Le procès de Nuremberg a eu un impact durable sur plusieurs plans : juridique, politique, moral et historique. Il a ouvert la voie à une justice internationale universelle et a contribué à une prise de conscience mondiale face aux atrocités de masse.

Innovations juridiques majeures

Le procès a permis de poser plusieurs principes fondateurs :

- Création de la notion de “crime contre l’humanité”.

- Refus de l’immunité pour les chefs d’État.

- Reconnaissance de la responsabilité individuelle même dans un cadre collectif.

- Création ultérieure de la Cour pénale internationale (CPI).

« Nuremberg a jeté les bases d’un ordre mondial où la barbarie ne peut se cacher derrière l’uniforme ou le drapeau »

Un modèle pour les générations futures

Si le procès de Nuremberg a suscité des critiques — certains lui reprochant d’être une justice des vainqueurs —, il demeure un modèle pour les procès internationaux suivants : ceux de Tokyo, de l’ex-Yougoslavie, du Rwanda, ou encore la création de la CPI en 2002.

Enseignements pour l’humanité

- La nécessité de rendre des comptes même en temps de guerre.

- L’importance de documenter les crimes pour qu’ils ne soient jamais niés.

- Le rôle fondamental du droit dans la consolidation de la paix.

« Le silence est complice. La justice est la voix des morts et le bouclier des vivants »

Une mémoire toujours vivante

Aujourd’hui, le procès de Nuremberg est enseigné dans les écoles de droit, rappelé dans les débats sur la justice internationale, et cité comme une leçon d’humanité contre l’oubli. Les archives du procès sont numérisées, accessibles au public, et les lieux du procès à Nuremberg sont devenus un centre de documentation et de mémoire.

Initiatives éducatives et commémoratives

- Création du Mémorial du procès de Nuremberg.

- Expositions itinérantes sur les accusés et les verdicts.

- Conférences internationales sur la justice post-conflit.

Ces efforts visent à faire perdurer les leçons de ce moment unique.

« Se souvenir, c’est une manière de résister à la répétition de l’horreur »

Conclusion : une justice qui a changé le monde

Le procès de Nuremberg fut plus qu’un jugement historique. Il a représenté une avancée inédite pour la dignité humaine, en refusant que la guerre efface toute trace de justice. Il a permis d’ouvrir les yeux du monde sur l’ampleur des crimes nazis, et surtout, il a prouvé que même les puissants doivent répondre de leurs actes.

Les principes posés à Nuremberg continuent de guider la justice internationale contemporaine. Ils rappellent que la paix véritable ne peut exister sans justice, et que l’oubli est l’allié des criminels.