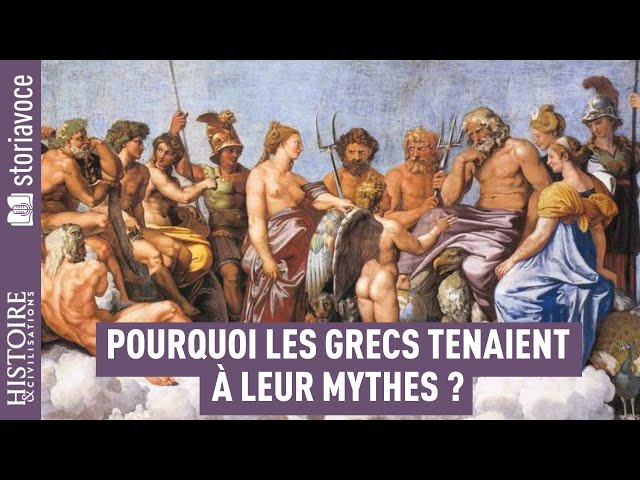

Essayer de comprendre comment les Grecs anciens percevaient les Enfers nous conduit naturellement à explorer leur conception de la mort et de la vie elle-même. Cette vision n’était pas figée ni dogmatique ; au fil des siècles, la perception de la mort et des Enfers a évolué. À l’époque de Platon, une idée de jugement en fonction de l’honnêteté de la vie a émergé, une perspective finalement assez proche de celle adoptée par le christianisme.

Les Enfers à l’époque homérique

À l’origine, durant l’époque homérique, les Enfers étaient perçus comme un lieu unique. On parlait alors de l’Enfer, l’Erèbe, littéralement « l’Obscurité ». Ce lieu sombre et brumeux était le séjour de tous les morts, sans distinction de vie ou de mérite. C’était un lieu dont on ne pouvait s’échapper et qui, paradoxalement, était aussi la source de toute vie.

Bien que le Tartare soit mentionné chez Homère, il n’était pas encore associé aux Enfers tels que régis par Hadès. Le Tartare servait de prison pour les dieux réprouvés et les héros bannis, tandis que les mortels se retrouvaient indistinctement dans les profondeurs de la Terre.

L’inhumation et la Terre-mère

Cette croyance était en partie expliquée par la pratique de l’inhumation et l’idée du retour à la Terre-mère. La Terre nourricière était une notion fondamentale, expliquant pourquoi les morts devaient retourner à son sein. La religion grecque archaïque partageait cette perspective cyclique de la vie et de la mort avec d’autres mythologies indo-européennes originelles.

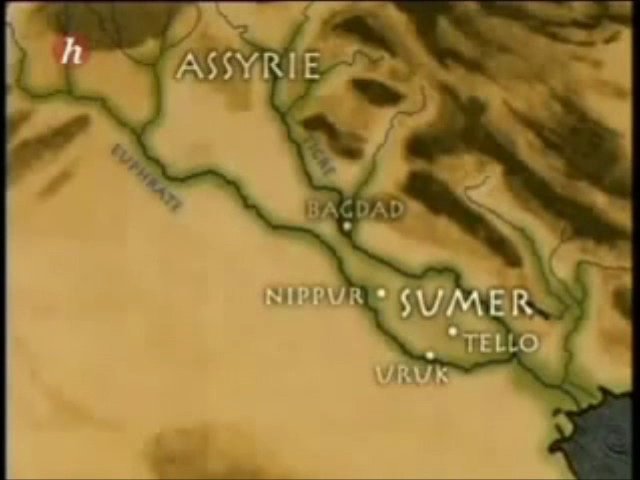

Les Enfers : un séjour souterrain

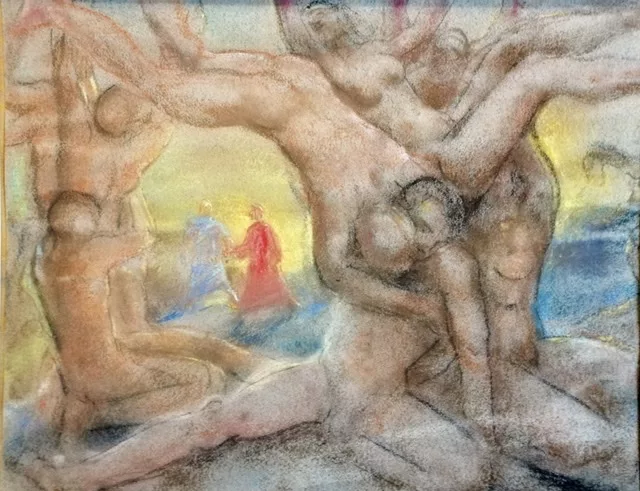

Les Enfers grecs étaient donc souterrains. Le séjour des morts, bien qu’il ne fût pas particulièrement violent, se traduisait par une existence pâle et sans couleur, sans substance. Les âmes des morts, privées de corps et de force, erraient sans but, ayant même perdu leur conscience. La mort représentait ainsi une extinction totale de l’âme autant que du corps.

Les âmes errantes

Les ombres des défunts n’avaient conservé que l’apparence du corps, mais elles étaient impalpables et échappaient à l’étreinte des vivants. Comparées à une fumée ou à un songe, les âmes des morts n’avaient plus de voix, ne produisant qu’un faible sifflement. Pourquoi auraient-elles parlé, d’ailleurs, puisqu’elles n’avaient plus ni sentiment ni conscience?

La mort dans les rêves

Le fait qu’Homère compare les âmes défuntes aux songes n’est pas anodin. Les divinités chthoniennes, ou leurs monstres, peuplaient souvent les rêves, annonçant la mort. Ce parallèle se retrouve aussi dans les légendes médiévales avec des figures comme Mélusine, annonciatrices ou vecteurs de mort.

Ainsi, comprendre la vision grecque des Enfers nous permet de mieux saisir la complexité de leur perception de la vie et de la mort, une perspective riche et évolutive qui a influencé bien des cultures à travers les âges.