La bibliothèque d’Alexandrie est aujourd’hui entourée d’un mystère aussi fascinant que frustrant. Symbolisant le savoir universel et la mémoire de l’humanité, sa disparition reste l’un des plus grands drames culturels de l’histoire.

Pourtant, lorsqu’on se penche sérieusement sur la question, on découvre que la réalité est bien plus complexe que l’image d’un immense incendie réduisant en cendres tout le savoir du monde antique. Loin des clichés hollywoodiens, que sait-on réellement de la destruction de la bibliothèque d’Alexandrie ?

Un projet titanesque : la naissance de la bibliothèque d’Alexandrie

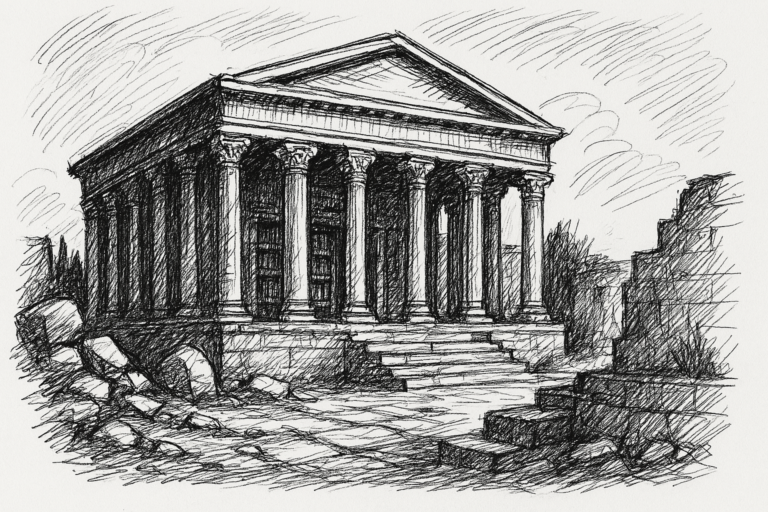

La bibliothèque d’Alexandrie voit le jour au IIIe siècle av. J.-C., sous l’impulsion des souverains lagides, en particulier Ptolémée Ier et son fils Ptolémée II. Leur objectif était clair : rassembler toute la connaissance du monde en un seul lieu, pour renforcer le prestige d’Alexandrie et en faire le centre intellectuel du monde grec.

« Il ne s’agissait pas simplement de conserver des rouleaux, mais de recruter les plus grands esprits de l’époque pour les faire penser ensemble »

On estime que la bibliothèque aurait contenu entre 400 000 et 700 000 rouleaux de papyrus, traitant de sciences, de philosophie, de mathématiques, de médecine, de poésie, d’histoire… Toutes les civilisations connues y étaient représentées, depuis les textes grecs jusqu’aux écrits mésopotamiens ou indiens.

Les manuscrits étaient obtenus par diverses méthodes :

- Achat à prix d’or dans les marchés du monde méditerranéen.

- Copies systématiques des œuvres détenues par des voyageurs.

- Confiscation temporaire (et souvent définitive) des documents des navires entrant dans le port d’Alexandrie.

« Tout livre étranger arrivant à Alexandrie devait être copié. L’original restait dans la bibliothèque, et une copie médiocre était rendue au propriétaire »

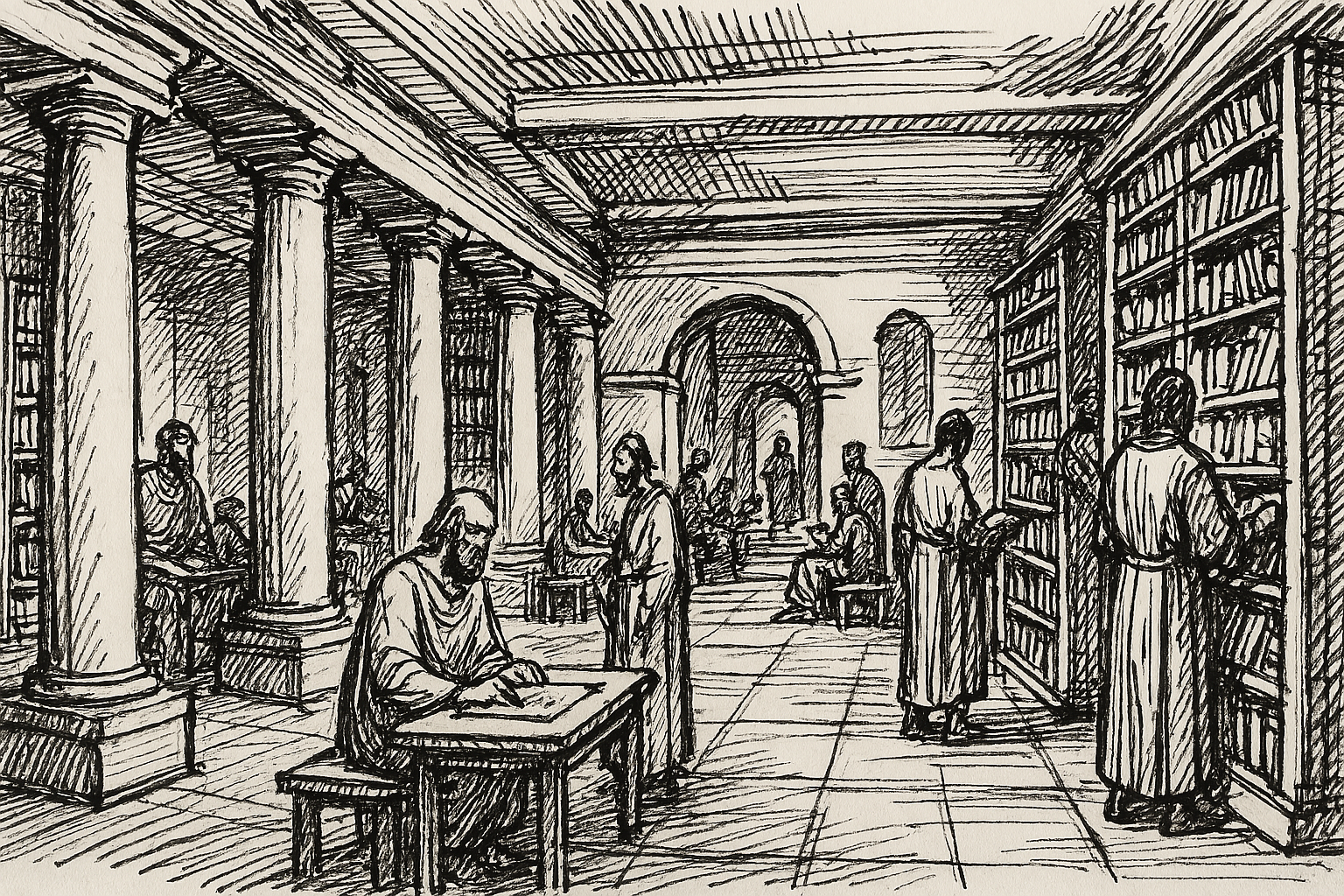

Un centre intellectuel unique au monde

La bibliothèque ne se limitait pas à stocker des documents. Elle s’intégrait dans un complexe plus vaste, le Mouseîon, ou Temple des Muses, véritable centre de recherche pluridisciplinaire. C’était un lieu de vie, de débats, de création. Les savants y bénéficiaient de logements, d’une rémunération, de repas gratuits et d’un accès illimité au savoir.

Des figures majeures y ont travaillé, comme :

- Euclide, le père de la géométrie.

- Ératosthène, qui calcula presque parfaitement la circonférence de la Terre.

- Galien, médecin qui influencera la science jusqu’à la Renaissance.

- Callimaque, bibliothécaire et poète, qui établit les premiers catalogues alphabétiques.

« Alexandrie était une sorte de Silicon Valley de l’Antiquité, mais pour les lettres et les sciences », selon l’historien Justin Pollard.

La diversité des disciplines abordées et la liberté d’expression permises dans ces lieux faisaient d’Alexandrie une exception à une époque souvent marquée par la censure et le dogmatisme.

Une destruction unique ou progressive ?

Contrairement à l’image d’une seule et unique catastrophe, la disparition de la bibliothèque d’Alexandrie semble avoir été le résultat de plusieurs événements étalés sur des siècles. Il n’existe pas de consensus clair sur les dates, les responsables ou même la localisation exacte de la bibliothèque principale. Plusieurs épisodes sont souvent cités :

L’incendie de Jules César (48 av. J.-C.)

Lors de la guerre civile entre César et Pompée, le général romain aurait mis le feu aux navires du port d’Alexandrie pour empêcher la flotte ennemie d’attaquer. L’incendie se serait propagé aux entrepôts et bâtiments voisins.

« César lui-même évoque la destruction, mais il n’est pas certain que la bibliothèque ait été directement touchée »

Certaines sources parlent de 40 000 rouleaux détruits, mais d’autres pensent qu’il ne s’agissait que d’un entrepôt secondaire.

Les troubles sous Aurélien (270 ap. J.-C.)

Lors de la reconquête de la ville par l’empereur Aurélien, une grande partie du quartier de Brucheion aurait été détruite, notamment le palais royal. Or, c’est là que se trouvait le Mouseîon.

« Ce n’est pas la bibliothèque qui a disparu, c’est tout un quartier érudit qui a été rayé de la carte », selon l’archéologue Jean-Yves Empereur.

L’intolérance religieuse à l’époque chrétienne (IVe siècle)

Au fil du temps, l’Égypte devient chrétienne, et certains lieux liés à la pensée païenne sont progressivement fermés. Le Serapeum, annexe importante de la bibliothèque, est détruit en 391 par une foule menée par l’évêque Théophile.

- Des temples sont transformés en églises.

- Les textes jugés hérétiques sont brûlés.

- Les philosophes païens sont pourchassés.

« Ce n’était pas une destruction ciblée de la bibliothèque, mais d’une culture entière »

Le rôle controversé des Arabes en 642

L’un des récits les plus connus (et controversés) évoque la conquête arabe de l’Égypte par Amr ibn al-As. Selon une tradition apparue des siècles plus tard, le calife Omar aurait déclaré : « Si les livres contredisent le Coran, ils sont inutiles. S’ils le confirment, ils sont superflus. » Et il aurait ordonné leur destruction.

Pourtant, aucune source contemporaine n’atteste cette histoire. Elle n’apparaît qu’au XIIIe siècle, chez le chroniqueur syrien Bar Hebraeus. Beaucoup d’historiens la considèrent comme une légende destinée à discréditer les conquérants arabes.

« L’idée que les Arabes aient détruit la bibliothèque repose plus sur des préjugés que sur des faits »

De plus, les Arabes ont ensuite joué un rôle fondamental dans la transmission des savoirs grecs, en les traduisant et les diffusant à travers le monde musulman.

Mythe ou réalité : a-t-elle vraiment existé ?

La bibliothèque d’Alexandrie a atteint un tel statut symbolique que certains chercheurs se demandent si elle n’a pas été en partie idéalisée. Nous ne possédons aujourd’hui aucun vestige archéologique direct de la bibliothèque principale, seulement quelques indices fragmentaires.

- Aucun plan précis de la bibliothèque n’a survécu.

- Les écrits des anciens en parlent souvent de manière vague.

- Aucune mention claire n’en est faite dans certains documents officiels romains.

« Peut-être que nous avons projeté sur Alexandrie notre propre idéal de bibliothèque parfaite », propose l’historien Luciano Canfora.

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il existait à Alexandrie plusieurs centres de conservation de savoirs, de copies et d’études. La destruction de ces institutions, même partielle, a eu un impact énorme sur la circulation du savoir antique.

Ce que nous avons perdu… et ce que nous avons gardé

L’effondrement de la bibliothèque, qu’il ait été brutal ou progressif, a eu des conséquences durables. D’innombrables œuvres sont perdues à jamais : les tragédies complètes de Sophocle, les livres originaux de Démocrite, les traités scientifiques des Babyloniens, les histoires égyptiennes anciennes…

Et pourtant, tout n’a pas disparu. Grâce aux copies faites ailleurs, aux citations dans d’autres œuvres, à la transmission par les Arabes puis par les moines médiévaux, une partie de ce savoir a survécu.

« Ce qui nous est parvenu est sans doute une fraction infime, mais c’est déjà un miracle »

Quelques exemples de survivances :

- Les Éléments d’Euclide, base des mathématiques modernes.

- Les traités d’Hippocrate et Galien en médecine.

- Des fragments d’Anaximandre et Parménide en philosophie.

- La cartographie d’Ératosthène, reprise par les géographes arabes.

Une légende toujours vivante

Aujourd’hui, la bibliothèque d’Alexandrie continue de fasciner, non pas tant pour ce qu’elle était réellement, mais pour ce qu’elle représente. Un rêve de connaissance totale, de dialogue entre les cultures, d’ouverture d’esprit.

En 2002, l’Égypte a inauguré la Bibliotheca Alexandrina, un projet international porté par l’UNESCO, qui se veut l’héritière spirituelle de l’ancienne bibliothèque.

- Elle peut contenir plus de 8 millions de livres.

- Elle accueille des chercheurs du monde entier.

- Elle offre des expositions, des archives numériques, des espaces de débat.

« Ce n’est pas une résurrection, mais une renaissance dans un esprit moderne », soulignait Ismail Serageldin, son ancien directeur.

Conclusion : une mémoire en morceaux, une idée éternelle

La bibliothèque d’Alexandrie a peut-être été détruite, fragmentée, oubliée. Mais son mythe, lui, est plus vivant que jamais. En tant qu’idéal de curiosité, de tolérance et de quête de vérité, elle continue d’inspirer chercheurs, écrivains, cinéastes et rêveurs.

Nous ne saurons probablement jamais exactement quand, comment et par qui elle a disparu. Mais peut-être est-ce là ce qui fait sa puissance : être un symbole, une énigme, une promesse.