«Son dessein, note Plutarque dans ses Vies parallèles, ne fut pas de courir fourrager l’Asie comme un capitaine de larrons, ni de la saccager, ni de la piller… Sa volonté fut de rendre toute la terre habitable sujette à une même raison et tous les hommes, citoyens d’un même État. La façon dont il réalisa son expédition nous montre qu’il agit en vrai philosophe.»

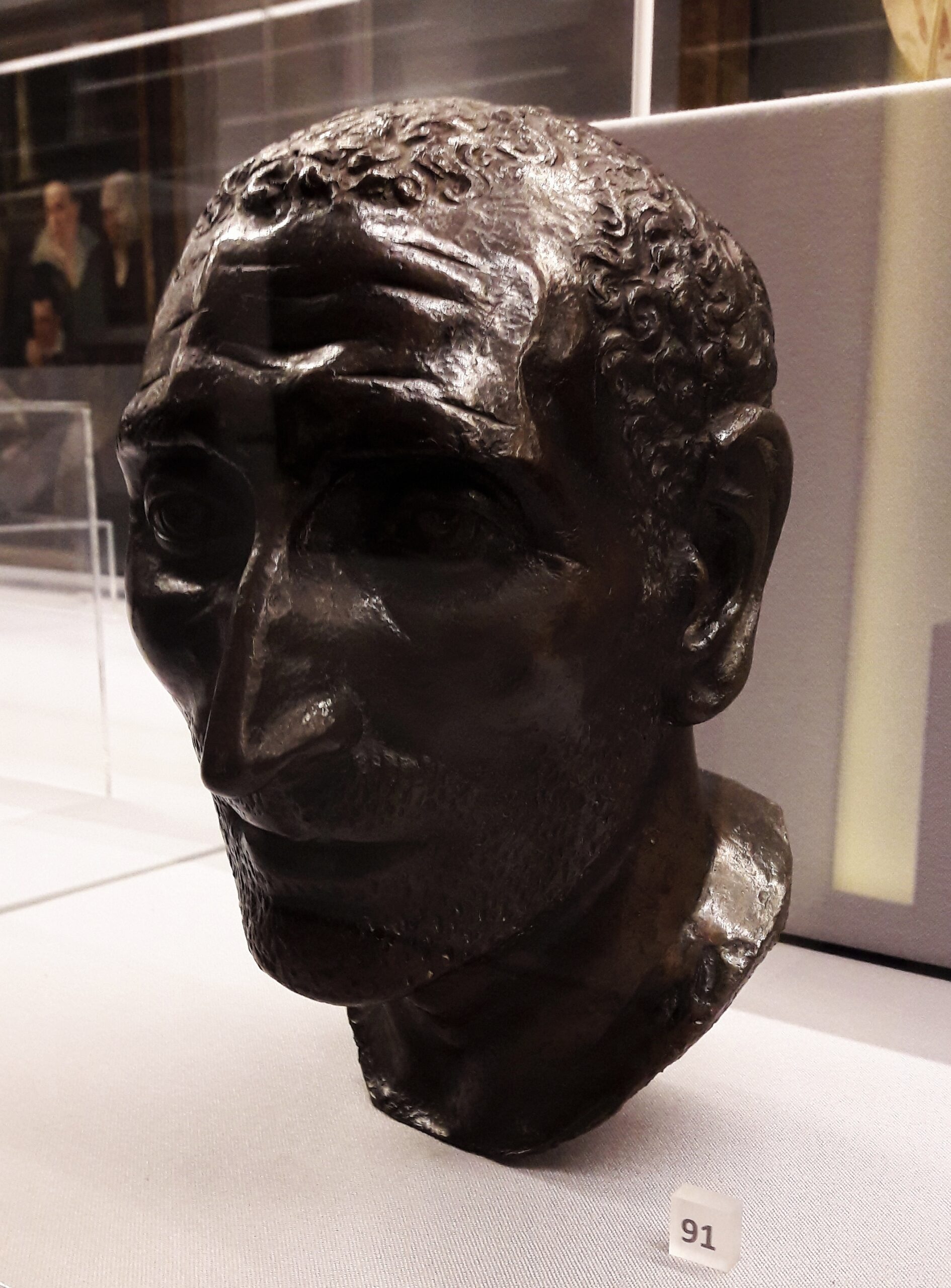

Philosophe plus que conquérant ? La question ne se pose guère au regard des premiers pas politiques d’Alexandre. A peine Philippe II tombe-t-il sous les coups de Pausanias, qu’Alexandre se fait acclamer roi par l’armée. Fut-il, lui-même, l’instigateur de ce meurtre ? Y aurait-il vu un moyen de s’assurer la succession ?

Toujours est-il que l’armée de Macédoine ne fait pas tout et que, dès son avènement, Alexandre III -qui n’est pas encore le Grand- doit faire face à une véritable levée de bouclier, à laquelle le nouveau roi met fin avec une certaine fermeté : une expédition éclair lui assure, dès l’été 336 avant J.-C., la succession comme archonte de Tessalie, amphiction de Thèbes et hégémone de la Ligue de Corinthe ; enfin, l’année suivante, Thèbes est rasée.

Son pouvoir consolidé en Grèce, Alexandre va reprendre à son compte les projets de son père. Au printemps 334 avant J.-C., il part à la conquête de l’Asie. La résistance perse se fait tout d’abord discrète et la majorité des cités grecques de la côte préfèrent se donner au Macédonien, que ce soit par peur ou pour échapper au pouvoir perse.

Un sursaut de la part de la marine perse qui, sous les ordres de Memnon, va conduire à la reprise de la quasi totalité des îles et des ports grecs d’Asie ne suffira pas à sauver les Perses qui réalisent la puissance des Grecs après la victoire d’Issos, en 333 avant J.-C.

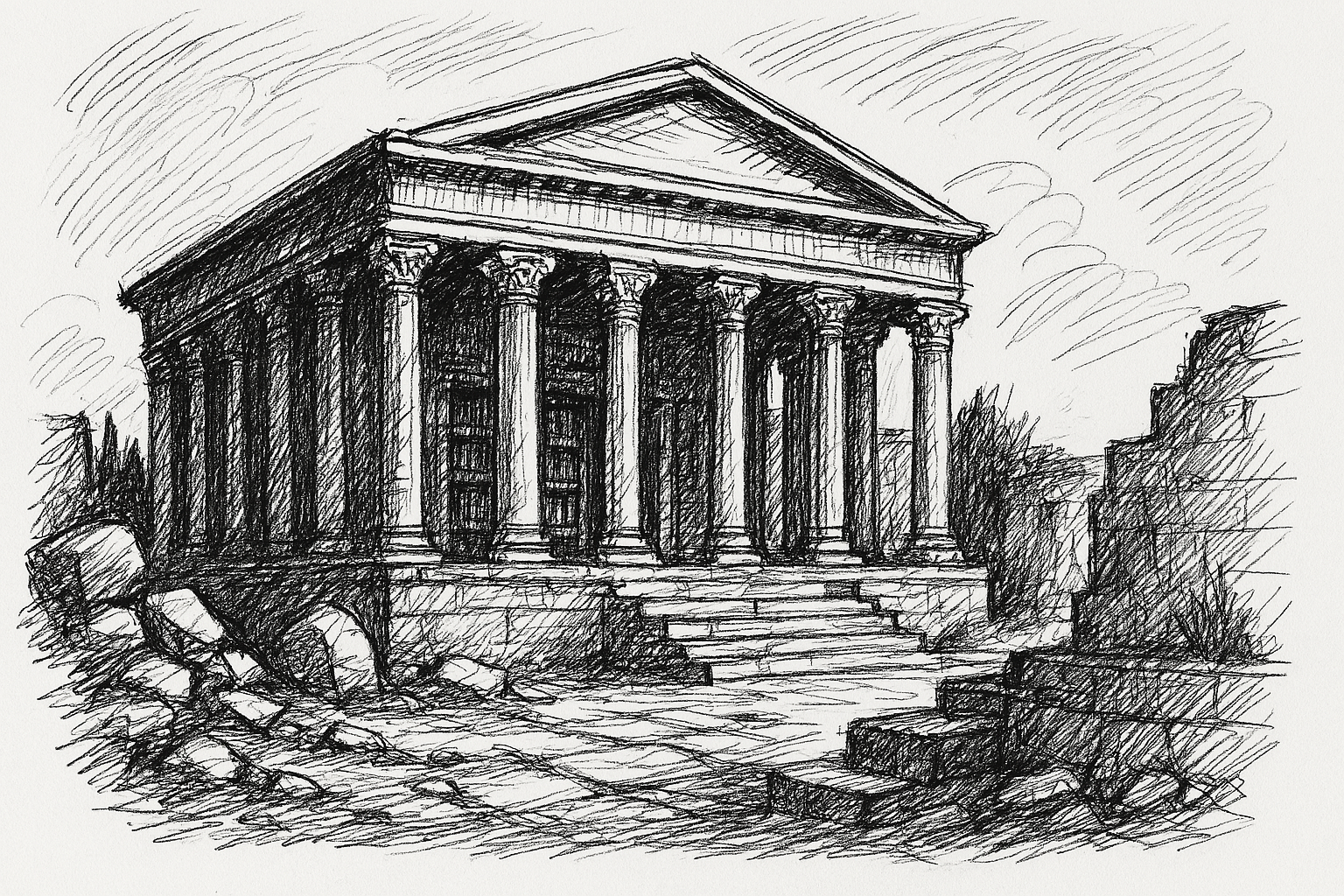

La fuite de Darius III au cours de l’affrontement illustre parfaitement le désarroi des Perses qui se voient dépouiller, entre 332 et 330 avant J.-C. de la Phénicie, de l’Egypte, où sera fondé Alexandrie, de la Cyrénaïque -qui se donne au conquérant. Ce dernier pénètre alors au cœur même de l’empire achéménide : la Babylonie est soumise et Persépolis ravagée.

Darius III, toujours en fuite, finira lamentablement sous les coups de quelques rebelles. Nous sommes alors en 330 avant J.-C. et Alexandre se lance dans la conquête des satrapies orientales : Bactriane, Sogdiane, Drangiane.

Parler de conquête est d’ailleurs hasardeux tant elle paraît aléatoire dans les hautes terres afghanes. L’armée grecque fait défection, au point qu’Alexandre doit faire appel à des contingents locaux ; qu’il doit jouer de la diplomatie et des alliances. C’est également à cette période, en 330 avant J.-C., qu’Alexandre doit faire face à la première vraie crise dans son entourage immédiat qui lui reproche son mode de vie » à la perse ».

A l’été 327 avant J.-C., malgré tout, Alexandre se lance dans sa dernière conquête : l’Inde. Une conquête de trop pour ses hommes qui, ayant atteints les rives de l’Hyphase, un affluent de l’Indus, l’obligent à faire demi-tour.

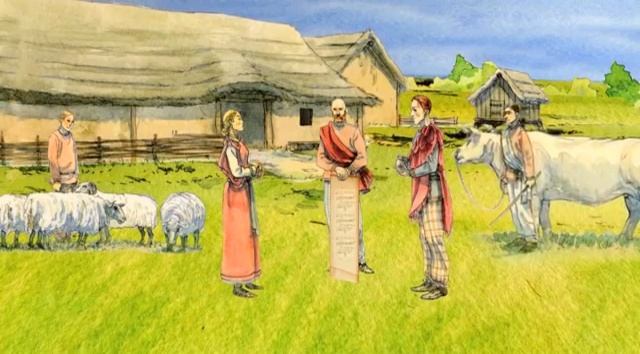

Dès le début de sa vaste conquête, Alexandre a tenté de rallier à lui les satrapes (gouverneurs) perses en leur donnant d’importantes fonctions une fois le pays conquis. L’empire ne pouvait survivre qu’avec l’aide et la collaboration active des élites : aussi Alexandre encourage-t-il les mariages entre ses proches ou ses soldats et les peuples conquis.

Il y aura bien sûr l’affaire des mariages forcés de Suse, où 90 gréco-macédoniens seront enjoints d’épouser des filles de nobles perses ou mèdes ; mais également la création, subventionnée pourrait-on dire, d’un nouveau peuple, avec 10 000 unions récompensées. Alexandre avait d’ailleurs donné lui-même l’exemple en épousant, en 327 avant J.-C., la fille d’un noble perse.

L’union, hautement symbolique, était intervenue alors qu’Alexandre venait de réprimer sévèrement la révolte de son entourage macédonien qui lui reprochait de se conformer de plus en plus aux us et coutumes perses…

Non seulement il avait adopté la langue et les costumes perses, comme le feront également nombre de ses satrapes, mais s’entourait d’Orientaux dans ses conseils et exigeait même les marques de respect qui étaient dues à Darius III.

Philotas, accusé de complot, sera exécuté ; Kleitos, le frère de lait du Conquérant, périra de ses mains et Callisthène, neveu d’Aristote, sera jeté en prison. De fait, le Conquérant est en pleine tourmente interne lorsqu’il meurt à Babylone le 13 juin 323 avant J.-C.. Il n’avait alors que 33 ans mais son héritage même pose question.

Et plus que de savoir si il fut plus un conquérant qu’un administrateur, que l’un ne saurait allait sans l’autre, la question est aussi de savoir quel fut le dessein réel d’Alexandre.

Héritier des ambitions paternelles, se vit-il, dès 336 avant J.-C. comme successeur de Darius III ou a-t-il était poussé par le succès ? A-t-il planifier ses conquêtes, jusque dans les plus lointaines, par souci stratégique, afin de consolider ses acquis, ou a-t-il rêver d’un empire universel ? Est-ce cela qui fait le Conquérant ?